L’Institut d’histoire sociale, une officine patronale anti-communiste financée par la CIA (Souvarine, Albertini)!

Excellent article rédigé le 2 novembre 2005 par Annie Lacroix-Riz, pour le site Réseau Voltaire + biographie de Georges Albertini

Officine patronale française chargée de lutter contre l’influence communiste au sein du mouvement ouvrier, l’Institut d’histoire sociale fut animé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par d’ex-communistes corrompus et par des Collaborateurs fraîchement sortis de prison. Rapidement intégré dans les réseaux atlantistes, il fut abondamment financé par la CIA et joua un rôle actif dans la division du syndicalisme français. Documents d’archives à l’appui, le professeur Annie Lacroix-Riz retrace le détail de cette manipulation alors que la nouvelle politique états-unienne redonne vigueur à l’Institut d’histoire sociale.

Institut d’histoire sociale est qualifié par un texte cité ci-dessous : « organisme animé par un fort anticommunisme qui recycle des fascistes » [1].

C’est une création strictement patronale, plus précisément de la banque Worms, épine dorsale de la synarchie, qui reçut un soutien financier patronal massif. Elle recueillit notamment celui du président du Conseil national du patronat français qui succéda en 1946 à la Confédération générale du patronat français, le « métallurgiste » Georges Villiers, un des délégués du Comité des Forges, maître de la politique intérieure et extérieure de la France au même titre que la synarchie-qui-n’existe-pas [2]et la Banque de France [3]. Le grand patronat inscrivit cette création ou plutôt cette rénovation dans le cadre d’une offensive idéologique beaucoup plus vaste que cet institut et qui avait commencé dès la Libération.

Définitivement formé en mars 1954, l’« Institut d’Histoire sociale et de Soviétologie » avait été une « association fondée en 1935 par Souvart, né Lifchitz Boris, dit Boris Souvarine » et présentée alors « comme filiale de l’Institut international d’histoire sociale » d’Amsterdam. Elle reçut en 1965 le nom d’Institut d’histoire sociale qui demeure le sien [4].

Cette (re)création tardive compléta les diverses activités idéologiques auxquelles la banque Worms assigna Georges Albertini en vue d’éloigner la classe ouvrière et les salariés français du communisme et de la sympathie pour l’URSS. Hippolyte Worms embaucha à cet effet « dès sa libération » de prison [5] – en février 1948 l’ancien socialiste et lieutenant de Marcel Déat, son second au RNP et son directeur de cabinet au secrétariat au Travail (1944), Georges Albertini. Le président de la banque, Hippolyte Worms, récupéra l’ancien secrétaire général du RNP pour lui confier la même mission anticommuniste et antisoviétique qu’avant la guerre et sous l’Occupation : Georges Albertini fut donc chargé de diriger dès cette époque des publications multipliées au tournant des années quarante et autres instruments de guerre de classe dotées des plaisantes dénominations « économiques et sociales » que prisait le patronat dès avant la guerre [6].

La banque Worms s’était assurée dans les années trente les services de Marcel Déat, scissionniste de la SFIO en 1933 avec Renaudel et Marquet [7], et synarque de la catégorie idéologique [8]. Elle disposa du même et de Georges Albertini sous l’Occupation, comme l’établissent les mémoires presque authentiques (déposés aux archives de la Préfecture de police) de Pierre Nicolle. Porte-parole de la CGPF depuis le début des années trente, créature du Comité des Forges (et surtout du baron Petiet, trésorier de la CGPF, qui le délégua à Vichy dès juillet 1940), Nicolle servit aussi divers hommes politiques, tel Laval (dont il fut un éminent lieutenant sous l’Occupation) [9]. La grande banque synarchique récupéra aussi une personnalité qu’elle avait utilisée avant-guerre, transfuge du PCF selon l’usage, exclu en 1925, Boris Souvarine. L’ancien communiste est devenu l’idole de la « gauche » antibolchevique déclarée, « extrême » ou pas. M. Jean-Louis Panné, son biographe récent, auteur notamment de Boris Souvarine, le premier désenchanté du communisme, Paris, Robert Laffont 1993, partage cet intérêt avec le dirigeant de longue date de l’Institut d’histoire sociale, M. Pierre Rigoulot, membre de son conseil d’administration, « chargé des recherches et publications » et auteur, entre autres, dans les Cahiers de l’IHS n° 9, de l’article « L’URSS en 1930 de Boris Souvarine ». Au cours de ces deux dernières décennies la confusion, devenue académique, entre nazisme et communisme a conféré légitimité scientifique à tout découvreur des « horreurs » soviétiques sur lesquels Boris Souvarine a été prolixe.

Ce n’est cependant pas sur une base de « gauche » que ses critiques furent portées contre le communisme soviétique, mais dans le cadre de services rendus au grand patronat et rémunérés à ce titre. Souvarine représente un cas typique de l’entre-deux-guerres, celui des transfuges du PCF utilisés par le grand patronat dès leur départ de cette organisation (et parfois avant leur départ officiel). Sa trajectoire précéda celle d’autres cas notoires : Charles Vioud, qui « en 1929 […] quitt[a] le Parti communiste, pour se mettre immédiatement au service du patronat » [10], et Jacques Doriot, dont la droite (Laval en tête) et le patronat dyonisien recoururent aux indéniables talents plusieurs années avant sa rupture officielle avec le PCF [11]. Les choix économiques et sociaux de ces transfuges et la réalité de l’URSS sont à peu près dépourvus de rapports. On ne saurait imputer à l’insatisfaction devant les réalisations du socialisme et à la déception d’hommes de bonne foi des opérations qui relèvent de l’achat d’un représentant des classes dominées par un (ou des) délégué(s) des classes dominantes : la consultation des archives policières me rend à cet égard catégorique.

Boris Souvarine, compagnon régulier des œuvres d’après-guerre de Georges Albertini, fut embauché par la banque Worms dès les années trente. Il œuvrait dans Les Nouveaux Cahiers, bimensuel créé en 1937 (1er numéro 15 mars) par la synarchie en vue de séduire, surtout à partir de la victoire électorale du Front populaire, la gauche socialiste et radicale antibolchevique [12]. L’aura de gauche que conservait Boris Souvarine en fit dans la revue l’auteur privilégié des articles accablant l’URSS de Staline et la République espagnole présentée comme son esclave [13]. Animée par le chef idéologique de la synarchie, Jean Coutrot, Les Nouveaux Cahiers dépendaient surtout, voire exclusivement sur le plan financier, d’un des vrais chefs de la synarchie, Jacques Barnaud, directeur général de la banque Worms. Maître d’œuvre de la scission de la CGT à peine réunifiée (au congrès de Toulouse, en mars 1936), Barnaud agit dans ce milieu peu familier aux banquiers sous le couvert de René Belin (lieutenant et successeur prévu du secrétaire général Léon Jouhaux), dont il finança le journal et la tendance Syndicats créés dès la réunification. Le synarque Émile Roche, radical, directeur du journal La République, et membre du Comité France-Allemagne depuis sa création en 1935, et Marcel Déat furent des truchements majeurs de ces tractations.

Barnaud devint sous Vichy un des principaux chefs de la France occupée, tandis que la banque Worms battait des records en matière de collaboration économique : rédacteur de la loi du 16 août 1940 sur les comités d’organisation et de la charte du travail d’octobre 1941, délégué général aux relations économiques franco-allemandes (jusqu’en 1943), il fut le vrai titulaire des postes ministériels de René Belin (juillet 1940-avril 1942). Il demeura après la Libération une personnalité clé de la banque Worms, après avoir été une des gloires de la non-épuration patronale (comme son patron, Hippolyte Worms) [14]. La spécialisation « soviétique » de Souvarine pose la question, auxquelles les archives des RG consultées ne me permettent pas de répondre, de la contribution dès l’avant-guerre de la banque Worms au financement de l’Institut d’histoire sociale, consacré aux mêmes thèmes que les articles remis aux Nouveaux Cahiers.

Souvarine quitta la France pour New York en 1940, y passa la guerre, époque où il prit contact avec les services de renseignements alors officiellement voués à la seule guerre contre l’Axe (notamment l’Office of Strategic Services (OSS), ancêtre de la CIA). Il ne revint en France qu’en 1947 [15]. Les travaux américains sur la contribution de la CIA à la conquête des intellectuels d’Europe occidentale, via le Congress for Cultural Freedom (CCF) fondé, après une série d’initiatives préalables, en juin 1950, lui accordent certes moins d’importance qu’à d’autres transfuges du communisme. Au premier plan de ceux-ci figure Arthur Koestler, agent des services de renseignements britanniques depuis la guerre et de l’Information Research Department (IRD), service créé en vue de la croisade anticommuniste et antisoviétique en février 1948 par le Foreign Office et son secrétaire, un des dirigeants du Labour Party et ancien chef de la principale fédération syndicale britannique, croisé acharné contre les rouges, Ernest Bevin [16]. C’est alors qu’Arthur Koestler noua aussi des liens étroits avec la CIA, alliance consacrée par un long voyage triomphal aux États-Unis, au cours duquel il rencontra le chef de l’OSS devenu dirigeant de la CIA, William Donovan (qui œuvrait à New York) et mainte personnalité à Washington : Koestler devint alors pour les Américains un des personnages clés de la Non Communist Left Policy(« politique de la gauche non communiste »). Entre OSS et CIA (1945-1947), le Département d’État jugea en effet indispensable, pour assurer l’hégémonie politique et idéologique des États-Unis sur leur sphère d’influence européenne tout juste libérée de l’Occupation allemande, d’utiliser « le socialisme démocratique » comme antidote à la radicalisation provoquée dans les populations par la crise puis la guerre. Dans cette nécessaire phase de transition vers le retour aux formules de droite d’avant-guerre [17], il fallait, selon « l’agence » de renseignement, recourir aux transfuges du communisme, car « qui trouver de mieux pour combattre les communistes que d’anciens communistes » ?

Sans être un agent aussi important qu’Arthur Koestler, Boris Souvarine compta.

Peter Coleman, auteur d’une thèse pionnière sur le Congress for Cultural Freedom, l’a posé en familier des publications de cet enfant chéri de la CIA, qui le porta à bout de bras pendant près de vingt ans. Peinant, comme nombre d’intellectuels anticommunistes en mal de public de la Libération à la fin des années quarante, à trouver éditeur pour son Staline, Souvarine fut publié grâce aux énormes ressources éditoriales du CCF. L’histoire de ce « Congrès », qui s’inscrit dans le cadre de la tutelle des États-Unis sur leur « sphère d’influence » [18], n’est pas épuisée, mais elle a été fort avancée par des travaux de plus en plus audacieux [19]. Le CCF, entièrement financé par la CIA, le plus souvent sous le couvert de « fondations » à but non lucratif et culturel (Farfield, Ford, Rockefeller, Kaplan, etc.), fut officiellement dirigé par Michael Josselson, ancien de l’OSS passé à la CIA en 1948. Josselson (agent demeuré secret) présida le comité américain du CCF c’est à dire le CCF tout court de sa fondation à sa disparition (sous cette forme, devant le scandale, en 1967, de la révélation que toute l’affaire avait été créée et financée par la CIA). Souvarine, un des antibolcheviques européens protégés du tandem CCF-CIA, écrivit également dans Preuves, une des nombreuses revues anticommunistes fondées – en l’occurrence en mars 1951 sous l’égide présumée du CCF, réelle de la CIA : Preuves accueillit mainte plume antibolchevique, notamment celle d’un des hérauts du CCF, Raymond Aron [20].

L’antibolchevique collaborationniste Georges Albertini n’avait évidemment pas besoin de Boris Souvarine pour nouer des contacts américains. Les États-Unis, dans le cadre de leur programme économique européen expansion immédiate en Europe occidentale, plans d’expansion à l’Est, pour l’heure bridés par les acquis politiques et territoriaux soviétiques de mai 1945, avaient besoin de s’appuyer sur les meilleurs spécialistes anticommunistes et antisoviétiques des décennies passées [21], ligne que ne décrivent jamais les chantres de l’assimilation nazis-communistes. Washington avait comme au cours de la guerre précédente et non sous l’effet de la Guerre froide décidé, à peine entré dans la Deuxième Guerre mondiale, de reconstruire le Reich. Il avait bien fallu l’affronter quand il taillait des croupières au commerce extérieur des États-Unis et avait à cet égard, surtout depuis 1934, perdu le sens du compromis [22]. Mais ce pays momentanément ennemi contenait et avait fait fructifier – plus que jamais depuis son réarmement à marches forcées - les gigantesques investissements américains accumulés depuis les années 1920 (plusieurs milliards de dollars). Cet objectif, excluant que fût portée la moindre retouche au statu quo socio-économique qu’avait préservé l’ère nazie, fit avorter d’emblée toute dénazification sérieuse [23].

Les États-Unis entamèrent donc le sauvetage-recyclage des criminels de guerre en 1942-1943, c’est à dire dès qu’ils eurent des prisonniers allemands en mains, en prêtant leur concours opérationnel et financier au Vatican [24]]]. Ils se transformèrent depuis lors en sauveteurs de toutes les catégories de collaborationnistes, des industriels et banquiers (dans ce cas depuis 1941-1942) [25] aux hommes de main de tous types. Concernant ces derniers, l’observation d’avril 1946 des RG qui suit relève de la routine (je suis formelle après lecture de très nombreux dossiers nominaux de ces services) : « certains anciens éléments du Rassemblement national populaire, récemment transférés en France, rapportent que Marcel Déat, après s’est réfugié dans le Tyrol autrichien, se trouve actuellement à Rome, placé sous la protection des autorités américaines. […] Simon Sabiani, ex-membre du Bureau politique du Parti populaire français, se trouverait dans la même situation et se chargerait de l’organisation de groupes anticommunistes italiens. » [26]

Sous le double effet, non pas, malgré les convictions bien établies du temps présent, d’une brutale aggravation du stalinisme, mais de la « droitisation » de la politique intérieure française à laquelle la puissante influence américaine contribua sensiblement, les intellectuels de droite ou de gauche « repentis » ou antibolcheviques d’origine trouvèrent au tournant des années quarante le succès qui leur avait fait défaut à la Libération. Une bibliographie développée sur cette évolution qui caractérisa toute l’Europe occidentale étant exclue ici, je m’en tiendrai aux ouvrages consacrés au CCF, qui décrivent les aspects intellectuels de l’expansion européenne des États-Unis. Scott Lucas, avec plus de rigueur qu’Irwin Wall, analyse avec précision ses liens politiques avec la tutelle américaine établie sur les « pays Marshall » (expression du Département d’État) [27].

La composante syndicale états-unienne de l’œuvre à laquelle participa Boris Souvarine fut aussi décisive sinon plus que la dimension « culturelle », y compris dans le CCF lui-même – QKOPERA de son nom de code OPC (Office of Policy Coordination)-CIA. L’Institut d’histoire sociale et les publications patronales françaises antérieures ou associées furent également irrigués par les fonds américains, officiellement ceux des « syndicats américains » [28]. Les travaux fondamentaux sur le syndicalisme européen et américain d’Anthony Carew [29], les miens [30] et l’ouvrage de Frances Saunders sur le CCF établissent la stricte confusion entre les dollars « des syndicats américains » et ceux de l’État américain. Le Département d’État intervint via les services de renseignements, l’OSS, auquel succéda, après une phase de transition (de septembre 1945 à juillet 1947), la CIA, créée par la « loi de sécurité nationale » du 26 juillet 1947. Irving Brown, émissaire de l’AFL lui aussi passé de l’OSS à la CIA, grand ordonnateur des scissions syndicales européennes d’après-guerre, France en tête, fut nommé membre du comité de direction du CCF constitué peu après sa conférence fondatrice de Berlin (24-29 juin 1950). Il avait auparavant failli occuper le poste de chef de l’OPC, qui fut finalement dévolu à l’anticommuniste acharné et tout aussi fébrile pro-nazi Frank Wisner [31], autre démenti formel à la confusion entre communisme et nazisme.

À son retour en France, Souvarine reprit aussi du service auprès des milieux synarchiques qu’il avait servis sous le Front populaire (Barnaud, Worms, etc. ; Jean Coutrot manquait à l’appel [32]). Les activités de l’Institut d’histoire sociale se ressentirent donc fortement de la double influence patronale, française et américaine, qui avait présidé à la création des publications anticommunistes et antisoviétiques dont la liste est citée plus loin. Selon les RG, Boris Souvarine venait en janvier 1968 de prendre des mesures destinées à limiter « l’influence excessive que prendraient, au sein de l’association, les soviétologues américains. » [33]Cette fiche policière fut rédigée dans les mois qui suivirent l’énorme scandale provoqué en avril-mai 1967 par l’affirmation argumentée du New York Times que le CCF était une « créature » de la CIA. Ce scandale prenait la suite de bien d’autres, nés des révélations de 1966 du même journal, sur les « sales coups » de l’agence dans la quasi vingtaine d’années précédentes, en Iran, au Guatemala, au Vietnam, dont la guerre américaine était en cours, etc.

Ce déballage des liens avec l’agence dont venaient d’être étalés les crimes contre la démocratie et l’expression de la souveraineté populaire dans divers pays étrangers démentait les prétentions de l’organisation « culturelle » à l’incarnation de la moralité et de la liberté d’expression des intellectuels du « monde libre » par opposition à l’enfer auxquels les vouait le diable soviétique. L’effet ravageur en fut aggravé par un article provocateur du directeur de la division des organisations internationales de la CIA, Tom Braden, le 20 mai 1967 : « je me réjouis de l’immoralité de la CIA ». Braden avait été le subordonné du chef de l’OSS en Europe puis responsable de la CIA (avant d’être sous Eisenhower son chef suprême), Allen Dulles, frère et associé John Foster, de la « Dulles, Sullivan and Cromwell », principal cabinet américain d’affaires internationales, intimement lié à la finance allemande.

Ayant sous le contrôle direct de Dulles dirigé de fait le CCF, Braden revendiquait avec arrogance dans le Saturday Evening Post toutes les œuvres de la CIA, en particulier le financement de Force ouvrière et les initiatives culturelles [34].

Dans ce vieil épisode notoire [35] Frances Saunders voit une décision stratégique d’abandon de la Non Communist Left Policy (« politique de la gauche non communiste ») [36] : l’État américain avait décidé de la lâcher sur le plan culturel au bout de vingt ans, longtemps après l’avoir sacrifiée sur le plan politique [37] décision provisoire, comme on va le voir. Le souci de Souvarine de réduire la part visible, au sein de l’institut d’histoire sociale, des soviétologues américains est probablement lié (la fiche RG trouvée ne le précise pas) aux remous qui aboutirent à la liquidation du CCF.

Les bonnes relations franco-américaines se maintinrent cependant sans nuage dans ce rouage de la Guerre froide culturelle et syndicale. À la vieille génération succéda une nouvelle et au lâchage du CCF fit place un appui américain marqué à la gauche anticommuniste, entreprise promise à plus de succès que dans les deux dernières décennies d’après guerre [38]. Jean-François Revel, président de l’institut d’histoire sociale depuis 1998 [39], était en 1992 dressé par l’« écrivain historien » Rémi Kauffer en héraut de l’antibolchevisme intellectuel, « brimé[…] par l’intelligentsia procommuniste ». L’histoire sembla se répéter à partir du milieu des années 1970. « La version américaine de […] La tentation totalitaire », ouvrage de 1976 « dont le titre se passe d’explications », avait fait fiasco, « les intellectuels de gauche [étant] encore très influencés outre-Atlantique par les illusions maoïstes.

Revel connaissait « un peu » l’agent avéré de la CIA et chef d’orchestre des scissions européennes et africaines de l’après-guerre. Depuis quand ? A quel titre ? R. Kauffer ne le précise pas –« s’ouvre à Brown de ces réticences. Et le responsable syndical de monter aussitôt sur ses grands chevaux. Ses amis de l’AFL-CIO prennent dès lors en main la tournée américaine de l’écrivain français. L’auteur de Ni Marx ni Jésus parlera ainsi devant cet auditoire inhabituel : les cadres et militants syndicalistes US. Enchanté de cette expérience, il se liera d’amitié avec le représentant parisien de l’AFL-CIO. » [40]

Donc, après l’avoir connu « un peu », et avoir reçu l’énorme soutien d’un quasi inconnu, Revel bénéficia d’une aide financière substantielle au succès éditorial. On croit relire Frances Saunders sur les tournées luxueuses, depuis 1950, des intellectuels antibolcheviques américains et européens du CCF financées par des fonds inépuisables ; ou sur leur ordinaire, celui des établissements de luxe : les hôtes de la CIA n’avaient pas besoin de régler la note des restaurants puisque, leur répliquaient ses agents quand ils affectaient de sortir leur portefeuille : « Oh non, ne vous en faites pas, c’est le contribuable américain qui paie ! » [41] Formule incomplète car le contribuable européen payait aussi et fort cher [42].

Autrement dit, la CIA avait poursuivi ses relations privilégiées avec l’Institut d’histoire sociale, écrivait en 1992 R. Kauffer qui a rejoint depuis l’équipe dudit Institut et alarme les lecteurs de sa revue sur « le terrorisme intellectuel [rouge] de 1945 à nos jours » [43]. M. Kauffer a naguère avec Roger Faligot partiellement consacré deux ouvrages à la récupération des collaborationnistes par le haut patronat, qui les plaça aussitôt à la tête de ses organismes de propagande anticommuniste et antisoviétique, et au financement américain de ces activités : Les résistants. De la guerre de l’ombre aux allées du pouvoir, 1944-1989 [44] et Éminences grises [45]. Ces livres sont assez bien documentés malgré des erreurs, entre autres sur le « mythe de la synarchie » et les circonstances de la rencontre Georges Albertini-Hippolyte Worms, datée de leur présence commune à la prison de Fresnes à l’automne 1944 [46]. Ils décrivent la continuité d’une action idéologique patronale directement liée à l’effort de réduction des salaires sans céder aux élans sur l’amour de la « liberté » qui aurait inspiré ces tentatives. M. Kauffer s’est aussi naguère intéressé

1° au financement américain des syndicats français et notamment de la fraction minoritaire de la CGT transformée en Force ouvrière (avec journal associé) dès l’automne 1945, phase préalable à la scission de la Confédération de novembre 1947 (le tout a beaucoup dû au vibrionnant Irving Brown et à ses inépuisables liasses de dollars [47], dépensées avec une indécence et un excès relevés par tous les spécialistes [48]) ;

2° à la contribution du Vatican (et de son agent le cardinal français Tisserant, secrétaire à la Congrégation de la Propagande à la reconstitution de la droite en France) à l’exfiltration et au sauvetage-recyclage des criminels de guerre [49].

Restez en contact

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Subscribe to weekly newsletter

[1] Source Internet, « mémoire juive et éducation », « The destiny of 1019 nazi criminals and accomplices », rubrique Georges Albertini citée ci-dessous

[2] Modèle en la matière, Olivier Dard, La synarchie ou le mythe du complot permanent, Paris, Perrin, 1998, et n. suiv

[3] Lacroix-Riz, Industriels et banquiers français sous l’Occupation : la collaboration économique avec le Reich et Vichy, Paris

2°)-Biographie de Georges Albertini : Réalisateur : Sebastien Teze (55min/ 2018) Musique originale : Make Me Sound makemesoundpublishing.com Instagram, LinkedIn, Facebook : makemesound

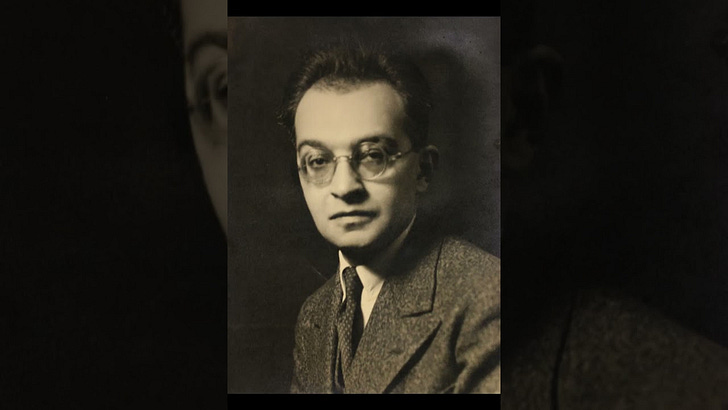

"Au sortir de la guerre, George Albertini, ancien secrétaire général d'un des principaux partis collaborationnistes, fonde, grâce à l'appui financier de quelques amis hauts placés, une revue consacrée à l'étude du communisme. Celle-ci va devenir la couverture à une intense activité de propagande anticommuniste, menée par Albertini et les collaborateurs dont il s'entoure, également anciens collabos, ou communistes excommuniés.

Ils forment ensemble la "Centrale", un mélange d'officine patronale et d'agence de renseignement, qui va mener une lutte sans relâche à l'encontre du jeune Parti Communiste Français, et prendre progressivement du galon jusqu'à atteindre la sphère d'influence des hommes politiques les plus hauts placés de la Ve République.

Ce film documentaire retrace l'histoire de cette ascension menée dans l'ombre, afin de comprendre comment cette organisation, née sur les cendres du fascisme, a su tisser sa toile en profitant des opportunités, et en développant des stratégies d'ouverture et de diversification pour perdurer jusqu'à aujourd'hui."